张惠明,1958年生于北京。中国国家画院美术研究院研究员。毕业于法国高等实践研究院历史语言文献学(中亚及东亚宗教艺术史)专业,获法国国家博士学位。法国亚洲学会会员、法国喜马拉雅与中亚研究协会会员、中国敦煌吐鲁番学会理事。

中古时期丝绸之路佛教艺术的施主意愿及其资助与艺术家的独创性

玄奘在其《大唐西域记》中记载了此图的创作缘由,他在卷二“健驮逻国”中这样写道:“大窣堵波石阶南面有画佛像,高一丈六尺。自胸已上,分现两身;从胸已下,合为一体。闻诸先志曰,初有贫士,备力自济,得一金钱,愿造佛像。至窣堵波所,谓画工曰:“我今欲图如来妙相,有一金钱,酬功尚少,宿心忧负,迫于贫乏。”时彼画工鉴其至诚,无云价直,许为成功。复有一人事同前迹,持一金钱,求妙丹青,共画一像。二人同日俱来礼敬,画工乃指一像示彼二人,而谓之曰:“此是汝所作之佛像也。”二人相视,若有所怀。画工心知其疑也,谓二人曰:“何思虑之久乎?凡所受物,毫厘不亏。斯言不谬,像必神变。”言声未静,像现灵异,分身交影,光相照著。二人悦服,心信欢喜。”[1]玄奘记载了最初在犍陀罗地区出现的双头佛瑞像画是由画工为两位贫寒的施主在资金有限的情况下创作出来的。这一瑞像题材在中古时期在西域地区广为流传,沿丝绸之路东传至龟兹、高昌、敦煌、黑水城(图1)。

图1 莫高窟分身瑞像

玄奘记载的双头瑞佛创作的故事,剔除其传说的成分,也反映了中古时期丝绸之路上宗教艺术家的美术创作的一些图像主题、施主与艺术家之间的问题:即艺术家的表达除了受到宗教经典或图像仪轨的制约,还受到了作品的订制者——“施主”或“供养人”的意愿与所支付资金的限制。但与此同时,艺术家对宗教艺术品主题的表达在很大程度又显示出其个性。艺术家在创作底本时,往往根据本人擅长的艺术形式和审美偏好选取表达主题的图像与作品形式,因此同一主题会有不同的底本或样式; 甚至用同一图像表达不同宗教主题与涵义。另外,不同时代和地区的艺术家还会对同一主题的图像样式进行修改。

在考察公元五至十世纪丝绸之路上宗教绘画与雕刻作品所留下的施主或供养人题记及其肖像时,可发现艺术家在创作表达时受到的限制通常存在两种情况:第一,施主的意愿,即施主通过崇拜对象达到实现某种现实目的的祈望决定了艺术家创作的主题。第二,施主社会身份的高低与资金提供得多少直接关系到作品的规模与尺寸大小甚至是形式。

一. 凉州石窟及“凉州模式”

河西地区即指今甘肃西部的武威、张掖、酒泉、敦煌等地,这里的四个地名即自汉代起所称的“河西四郡”。此四郡是古代凉州所在地。自秦至汉初,河西先后有月氏、乌孙、匈奴等游牧民族杂居于此。汉武帝时,河西仍为匈奴所掌控,并阻隔了中国与西域两大文明区之间的接触。为此,汉武帝派遣张骞偷渡河西,以联合西域各国制衡匈奴,然张骞的行探险为匈奴所发觉并将之囚禁长达十余年。西汉元狩二年(前121年),汉武帝备妥军力,派骠骑大将军霍去病远征河西,历经数次战役后,击败匈奴,开辟了“河西四郡”,并使之正式纳入中国的版图。元封五年(前106年),分天下为十三州,各置一刺史,史称“十三部刺史”,在今甘肃省置凉州刺史部,凉州之名自此始。意为“地处西方,常寒凉也”。下辖陇西、天水、酒泉、张掖、敦煌、武威等10郡,辖域约为今甘肃、宁夏、青海三省区湟水流域以及今内蒙古自治区额济纳旗等地。由于,凉州地处丝绸之路上从西域到中国内地的交通要道,因此,这里既是西域佛教向中国内地传入的中转地,也是西域僧人东去传经以及中土汉僧西去求法的必经之地,故这里也是我国西北地区佛教翻经译经的中心,此地也是佛教石窟寺开凿的最早地区。

在历史上地处丝绸之路要冲的河西走廊的凉州(定都姑臧,今武威),在北凉王沮渠蒙逊期间(401-433),曾经是一个重要的佛教中心,当时由于沮渠蒙逊积极扶植弘扬佛法,因此在姑臧聚集了不少西域的和中土的高僧,从事翻译佛经工作,其中著名的有僧伽陀、昙无谶、沮渠京声、浮陀跋摩等。据史书记载,当年沮渠蒙逊取得河西后,第一时间即请高僧昙无谶到姑臧,“待之甚厚”,昙无谶在姑臧主持翻译出的佛经共有十一部,计一百二十卷。

在西域的最东端最早的石窟应即为凉州石窟。相关的文献记载有:道宣(596-667)的《集神州三宝感通录》、《广弘明集》和道世的《法苑珠林》,在这些文献中,均记载了凉州石窟的开凿,其中以《集神州三宝感通录》卷三所记为最详细:

凉州石窟瑞像者,昔沮渠蒙逊以晋安帝隆安元年(公元397年)据有凉土二十余载,陇西五凉,斯其最久盛。专崇福业,以国城寺塔,终修非云固。古来帝宫,终逢煨烬,若依立之,效尤斯及,又用金宝,终被毁盗,乃顾眄山宇,可以终天。于州南百里,连崖绵亘,东西不测,就而斲窟安设尊仪,或石或塑,千变万化,有敬礼者,惊眩心目。[2]

《广弘明集》卷十四则记:

凉州南百里崖中,泥塑行像者,昔沮渠蒙逊王有凉土,专弘福业,于此崖中,大造形象,千变万化,惊人眩目。[3]

关于凉州石窟上述两文中用“州南百里”,或“凉州南百里崖中”,今有学者们认为所谓“凉州石窟”并非指某一地或某一具体的石窟,而是指整个祁连山(或河西)境内的一些石窟。包括今绵延千里的祁连山境内存所的如,武威天梯山、肃南金塔寺、马蹄寺、酒泉文殊山、玉门昌马,甚至包括安西榆林窟和敦煌的莫高窟,但是,根据学术界多年研究所形成的共识,文献中记载的凉州石窟一般是指位于张掖附近的马蹄寺石窟群中的金塔寺石窟和距武威(北凉首府姑臧)不远的天梯山石窟中的那些属于北凉时期开凿的洞窟。

天梯山石窟是目前学术界公认的文献记载中的沮渠蒙逊王时开凿的属于凉州石窟的一处代表性的石窟。向达在上个世纪四十年代路过武威时曾怀疑武威天梯山大佛寺即是沮渠蒙逊所开凿的凉州石窟。[4]史岩推测天梯山最大的中心柱窟(按:史岩编号为第17窟)可能就是北凉时开凿的。[5]其后亦有专家推测此窟由于所处位置极其突出显赫,窟内遗存也较为丰富,绝非一般平民所建,亦怀疑有可能是北凉王沮渠蒙逊原建。[6]考古学家宿白先生依据史岩教授1955年在《文物参考资料》上发表的相关考察报告和收藏于甘肃省博物馆与敦煌研究院的天梯山北凉壁画残片及摹本判定:天梯山石窟第1和第2窟的中心塔柱式窟型是典型的北凉时期洞窟。[7]

从公元397年北凉兴起至公元412年迁都姑臧的十余年间,北凉政权的中心一直在今张掖地区。马蹄寺石窟群中的金塔寺石窟即,就位于张掖的大都马河西的临松山中,而此处正是临松郡卢水胡人沮渠蒙逊一族支系的故乡。这一族支系既有匈奴、月氏的成分,又吸收了羯族、氐羌以及汉族等部族成分。金塔寺东、西两个窟是北凉时期所开凿的。两个洞窟均为中心塔柱式塔庙窟。此二窟窟顶均为覆斗式。这是典型的凉州石窟的洞窟形制,也是中国早期佛教石窟受印度支提窟影响最常见的窟型。东窟中心塔柱四面均分三层开龛塑像:下层四面各开一圆拱形宝珠龛楣大龛,龛高1.30米,龛内塑一佛坐像。[8]四面龛顶楣拱两侧各塑高浮雕飞天三至四身,凌空而飞(图2)。此为金塔寺石窟的影塑是比较有代表性的凉州石窟艺术风格的作品,而有学者认为金塔寺石窟的施主就是沮渠蒙逊。

图2 交脚弥勒坐像 泥塑 北凉 甘肃张掖金塔寺石窟 龛楣的上方 泥塑

历史上河西地区凉州石窟开凿的重要意义还不仅在于它反映了当时凉州佛教的兴盛,还在于开凿凉州石窟的艺术工匠们的东迁给中国北方地区带来的佛教艺术的繁荣。《魏书· 释老志》载:

太延中(435-439年),凉州平,徒其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,像教弥增矣。[9]

这段文字记载了历史上发生的公元439年北魏灭北凉以后,从姑臧迁宗族吏民3万户到平城(今山西大同,当时北魏建国都于平城西郊)。在这个庞大的人口数字中,其中有三千多僧人,还有为数众多的修造石窟的凉州工匠。研究者均认为此五个洞窟保存了北凉模式,宿白先生更直接称之为:“凉州模式”。[10]这一模式的实施者就是从凉州迁徙过来的那批艺术工匠和他们的徒孙。因此,可见在中国境内的中古早期佛教艺术是以“凉州模式”为主导,覆盖了西北和北方地区沿丝绸之路沿线的石窟艺术创作。敦煌莫高窟参观的275和268窟均是这一模式的体现。实际上,当时北魏占领姑臧后,凉州的僧人工匠大部分被掳至平城,但也有少数工匠纷纷外流西迁到敦煌。所以,莫高窟现存的几个早期洞窟被敦煌研究院划分在北凉据有敦煌时期,但宿白认为这些洞窟与云冈早期的洞窟(公元五世纪后期)一样,其修造年代晚于北凉的北魏时期。[11]

有关凉州模式的石窟造像的主要内容和风格样式,研究者认为与蒙逊自敦煌帶到凉州的僧人昙无谶有密切关系。据《高僧传.昙无谶传》等文献,昙无谶乃“中印度人”。但许多历史文献,如《魏书.释老志》等则说,昙无谶是罽宾人(克什米尔)。无论昙无谶是中印度还是罽宾人,他曾在罽宾遊学乃是不争的事实。罽宾是古代犍陀罗国的所属之地,是佛教的发展中心,也是贵霜犍陀罗佛教艺术(Gandharan Buddhist Art)的所在地,贵霜王在犍陀罗地区发展佛教意识形态时,依佛教经典,如《弥勒下生经》,雕造的各种有关弥勒佛的造像。在昙无谶的辅助之下,其所发展的佛教活动和推崇的是以弥勒信仰为中心的大乘佛教,其中包括译经活动及开窟造像的活动,皆由昙无谶主持。他不仅给北凉带来了犍陀罗的弥勒信仰,同时,也将犍陀罗艺术中的弥勒菩萨造像带到凉州石窟造像。

敦煌研究所断代为北涼时开凿的三个莫高窟洞窟,其建造及造像方法就是使用的带有犍陀罗佛教艺术的建筑及造像方法因素的“凉州模式”营造的,其272和275窟此二窟紧邻开凿的建筑模式和窟内所见的交脚弥勒像的样式均是这一模式的体现(图3)。

图3 交脚弥勒菩萨坐像 泥塑 北凉 甘肃敦煌莫高窟275窟 南壁上端东侧 泥塑

有研究者指出:这一形象是与北凉的以《弥勒下生经》为中心的信仰相契合的,在《弥勒下生经》中,弥勒菩萨即以“法师”的姿态向众生说法或作“法施”,因此,北凉的弥勒也以行“法施者”的姿态向人民说法。[12]因此,此窟的弥勒像作说法状。第272和第275此二窟开凿的時间应在同一时期,二窟所要表达的是一个共同的信仰。

宿白在其“凉州石窟遗迹与‘凉州模式’”一文中讨论北凉的窟龛造像时说:“凉州系统的窟龛造像,大多来源于今新疆地区”。[13]宿白如此说法是基于其一个基本认知即公元四世纪末以后,西域与中国的佛教交流是通过新疆于阗、龟兹与北凉几个重要佛教中心间的交流、通过来往和暂住在这里的西域和中国内地的名僧实现的,这些僧人如,鸠摩罗什、佛陀耶舍、昙无谶、昙摩蜜多、僧纯、昙充、竺道曼、沮渠京声等。因此,新疆于阗、龟兹两地与北凉之间有着十分密切的关系。所以说,北凉窟龛造像所采用的“凉州模式”,是受到了新疆于阗、龟兹两地区石窟造像模式之影响。[14]宿白所说的“凉州模式”,是指北凉的开窟和造像所具有的基本內容、型制与特征:如,窟型为能容纳大像的佛殿;造像或绘画题材:主要造像为释迦佛和着交脚菩萨装或佛裝的弥勒像,窟壁主要雕绘千佛;佛和菩萨的面相浑圆、眼多细长型、深目高鼻、身材健壮,菩萨、飞天姿态多样,造型生动,飞天形体较大。此外,花纹边饰主要有二方连续式的化生忍冬。[15]

日本考古学家水野清一在谈到公元四至五世纪中国敦煌及云冈石窟的佛教造像时(其所指为北凉和北魏公元五至六世纪间此二地的造像),不仅注意到这些石窟的造像都带有犍陀罗造像的题材,如释迦、弥勒、本生、佛传故事等,同时也注意到,这些造像的衣纹、璎珞及宝冠的形式,均有承传犍陀罗艺术造像题材。[16]北凉这种承袭是靠着来往西域与北凉之间的佛教僧侣主持的石窟设计蓝本、出自相同的造像底本的样稿和有着传承关系艺术工匠实现的。

二. “昙曜五窟”的施主及其造像主题

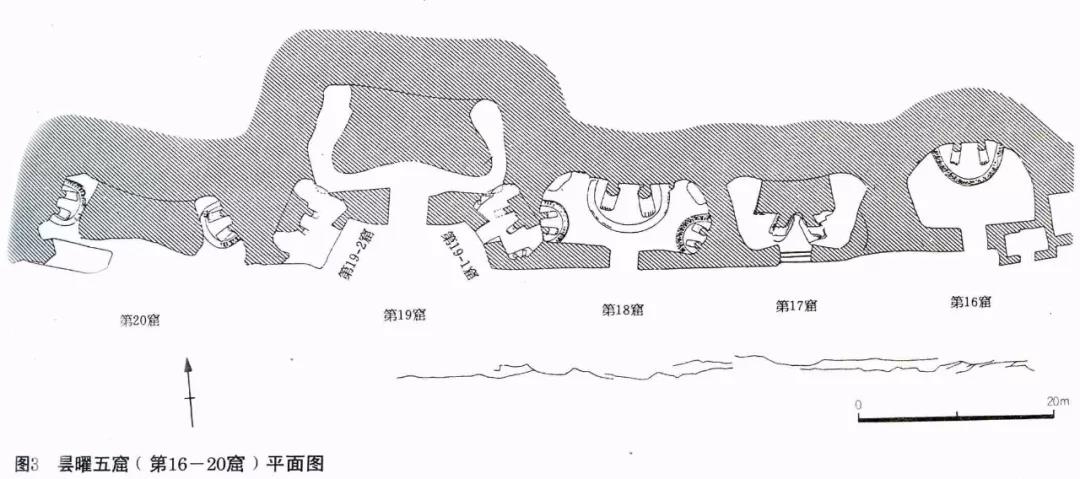

如前所述,云冈石窟是北魏和平年间(460 - 465)由一批北魏在公元439年平定凉州(当时北凉的国都姑臧,今武威)时虏掠到北魏国都—— 平城(今大同)的涼州高僧与工匠主持和开凿的(图4)。一般认为云冈石窟的第16至20窟即为“释老志”所记载的在京城西边的武州山崖壁上所开凿的“昙曜五窟”。而主持开窟者是从凉州从姑臧迁来的3000多僧侣中的一位禅师——昙曜:

图4 云冈石窟外景 山西大同

和平初,……昙曜白帝,于京城西武州塞(即武州山),凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。[17]

文中“和平初年”指的是北魏文成帝拓拔濬第四个年号的初始之年——公元460年。据史籍与佛教文献记载,昙曜是在公元460年北魏道人统(管理全国佛教僧尼事务的官职)师贤去世后被文成帝任命取代其职,并更名为沙门统(= 道人统)。作为佛教界最高的主持者他请求皇帝在京西武州西山石壁建造石窟并得到了皇帝的允许,于是才有了这五个洞窟的开凿,故此五窟后来被称为“昙曜五窟”。考古学家认为16——20这一洞窟的外观与平面设计均从计划实施开始至整座洞窟峻工均为一组具有皇家寺院规模的洞窟(图5)。而昙曜请求皇帝允许的真正目的是为了获得皇帝的资助,因此可以说此项耗资巨大工程的出资者——施主就是孝文帝及其皇室。

图5 昙曜五窟 平面图

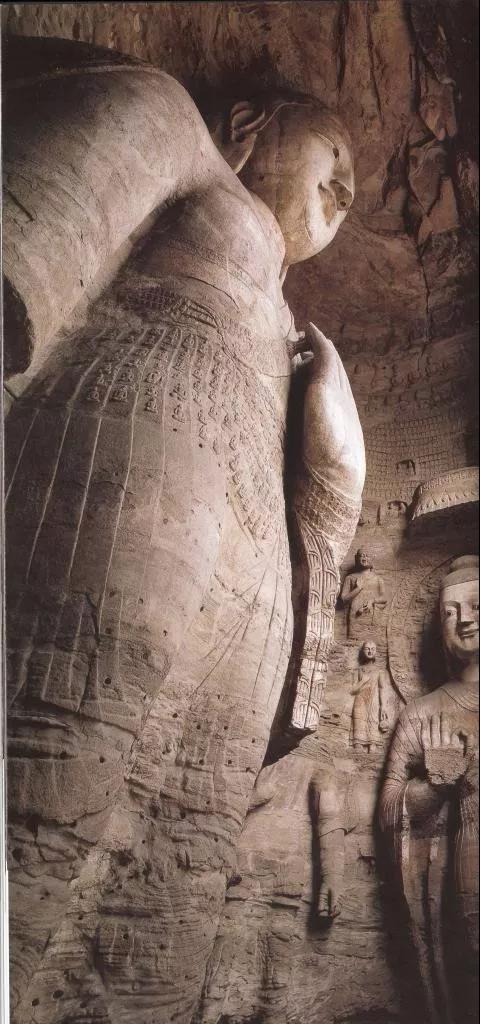

“昙曜五窟”的造像主题均为中国佛教造像早期常见的三世佛:每所洞窟内各雕了一身大的佛像,第20窟因前壁崩塌,大佛坐像露出于外。另外四窟,从很大的明窗可以看见大佛伟岸的躯干和面容,走得更近一些,从窟门仰望释迦大佛的身躯,可以感受到它们巨大的体积感和沉重感(图6)。

图6 主尊佛坐像 石雕 北魏 云冈石窟第19窟主室

目前学术界比较一致的意见是,认为这五个窟中的主像是仿照兴光元年(454)为太祖以下五帝铸造释迦立像而开凿。太祖即《魏书》中所称的道武帝,太祖以下五帝指的是:道武帝、明元帝、太武帝(拓跋焘,423-452在位)、景穆帝即没当成皇帝的太子(拓跋晃)以及当时的皇帝高宗文成帝。据《释老志》、《世祖纪》、《高祖纪》记载,凉州僧人师贤到平城后,任道人统,并在公元452年建议并亲自主持,营造佛教石像。《释老志》记载:

是年,诏有司为石像,令如帝身。既成,颜上足下,各有黑石,冥同帝体上下黑子。论者以为纯诚所感。

《释老志》还有提到:在道武帝统治的北魏初期,道人统法果认为能弘扬佛法的天子——皇帝“即是当今如来”佛。拜天子和拜佛是一样的。皇帝就是佛就是神。因此,艺术家雕凿佛像就犹如雕凿皇帝形象一般。

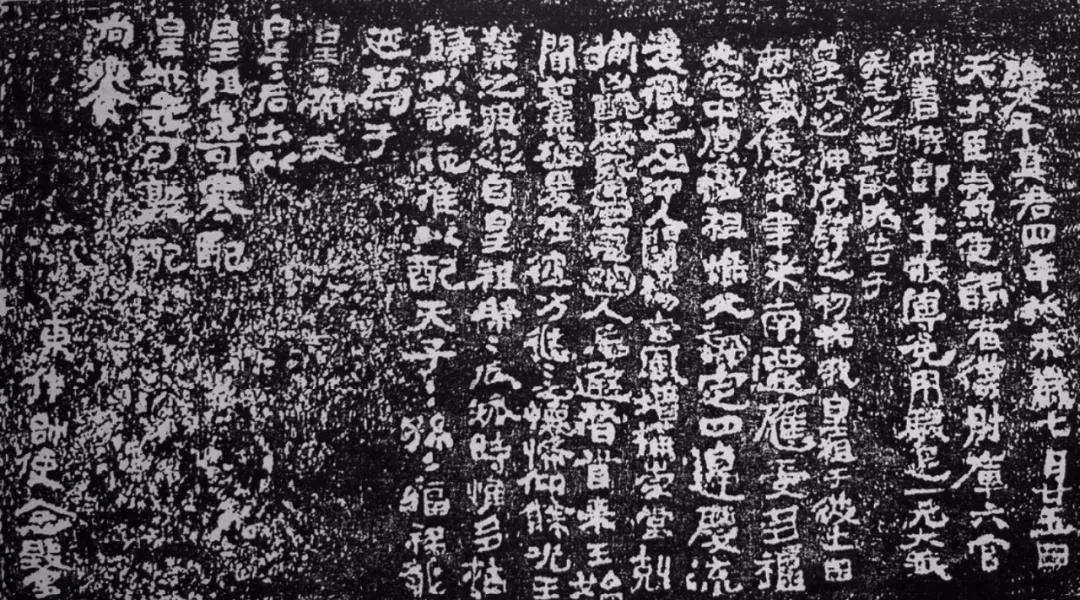

有日本学者提出“昙曜五窟”的开凿和五身仿照五代帝王形象雕刻的巨大佛像反映了鲜卑族祈祷祖先保佑国家隆盛和子孙繁荣的意愿。而这种祈祷延续了拓跋氏在石室祭祀祖先的习俗。《魏书·礼志》中说:“魏先之居幽都也,凿石为祖宗之庙于乌洛侯国西北”。[18]在北魏定都平城以后,太武帝拓跋焘听说这个石室祭祀仍有灵验,于是在太平真君四年(443年)派遣大臣李敞去其地进行祭祀,并在石屋壁上刻了祭拜祝文。上个世纪80年代中国考古学家在大兴安岭北段东端发现了一个鲜卑族故地留下的祭祀祖先的石室——嘎仙洞,并在距离洞口15米的西侧石壁上发现了一则石刻祝文(图7)。现存的石刻铭文与《魏书》记载的祝文内容基本一致,为祈祷祖先保佑国家隆盛和子孙繁荣的内容。因此,日本学者长广敏雄认为:云冈石窟巨大的本尊像窟 ,其营建的目的本来是极其单纯的,即北魏朝廷为亡故祖先祈求冥福、追善供养。

图7 鲜卑石刻祝文 拓片 大兴安岭嘎仙洞 北魏

另外,根据历史文献的记载,北魏文成帝之前的几任皇帝并不笃信佛教,特别是道武帝曾经奉道排佛,于太平真君七年(446年),下诏:“诸有佛图(stupa)、形像及胡经,尽皆击破焚烧,沙门无少长悉坑之”。[19]成为中国历史上第一位镇压佛教的皇帝。因此,文成帝接受昙曜的建议修建石窟,更主要的目的是为了皇室祈求祖先、保佑其王朝社稷子孙延续。因此,整个开凿与雕刻工程要尊照按预先设计的石像“令如帝身”思想来雕造石像,使佛像得以象征帝王,因此,许愿者关心的是石佛像的形体要伟岸,因此,五个窟的主像不论立像还是坐像,均雕刻得尺寸巨大,第16窟主尊立佛为5个窟中最矮的,也有13.5米,第19窟主像坐佛高度超过16米(图8)。

图8 主尊佛坐像 石雕 北魏 云冈石窟第16窟主室

有研究者指出,实际上“昙曜五窟”并没有按设计圆满完工便结束了昙曜五窟的皇家工程,如,第19 窟主像的胁侍佛像并未完成,而19窟西侧的耳窟也是更晚的时候完成的,第18 窟主尊立佛的莲花座也没有完整雕出,第17 窟胁侍佛龛飞天披帛绕在身后成环状是中期以后雕刻的等等(图9);凡此种种情况说明当时可能有两种可能:或是对于朝廷来说一旦完成了各窟的本尊佛像就等于是完成修造功德和实现了祭拜礼仪,其它的便不再重要了,于是从主观上皇室不再给予足够的资助 ; 或者是由于其它客观的原因,作为工程的施主——皇室没有办法继续予以资助。总之,从前面的论述中,可以看到云冈石窟初期洞窟佛教造像的主题与规模所受到的许愿者和资金提供者——文成皇帝家族意愿的种种限约。

图9 主尊佛坐像 石雕 北魏 云冈石窟 第16窟

观察中古時期丝绸之路佛教艺术作品可以发现,施主常常被绘成或雕刻成供养人的肖像的宗教主题的构图中。施主不仅将自身的形象表现出来,还通过他们的发愿或出资文和出资人签名的造像题记,以明示其享受造像的功德。在云冈第11窟东壁南端最上层南侧一段中,中间部位刻分上、中、下三层,上下各刻一小龛,上部小龛内刻释迦脚坐像,龛外左右各刻一胁侍菩薩 ; 中间一层并列刻两龛,内各有一佛像,其左右分别雕刻千佛坐像小龛,下部小龛中刻释迦佛和多宝佛并坐像(图10)。

图10 释迦佛和多宝佛并坐造像龛 浮雕 北魏 云冈石窟 第11窟东壁南端最上层

此龛下方刻三身供养菩萨以及太和七年(483) 造像题记(图11)。供养菩萨和题记两侧刻着穿著拓跋族服装的供养人列像,这一云冈石窟最长的供养造像石刻铭文记录了“邑义信士女等五十四人”建造石庙形像九十五躯及诸菩萨”一事(图12)。

图11 释迦佛和多宝佛并坐造像龛北魏太和七年(483) 造像题记 石刻 北魏 云冈石窟

第11窟东壁南端最上层

图12 邑义信士女等五十四人及诸菩萨像 浮雕 云冈石窟 第11窟东壁南端最上层

这里的“邑义”又叫“义邑”是北魏初至隋唐间,中国北方以在家佛教徒为中心,同心协力进行营造寺塔、造像活动的民间造像团体,而这类社团更主要的意义在于他们是以集资的形式,为营造活动捐钱或资财,因此,每个出资人的名字都会出现在供养人的造像题记中。

云岗石窟的研究者们推测这座太和七年铭龛暗示着云冈中期造窟史上的种种事端。该龛位于东壁南端最上层,说明作为方柱窟的第11窟的工程曾中断,随后发愿建窟的权势者默认了僧俗笃信者可以在窟壁随意发愿造龛。因此,窟壁诸佛龛的开凿约始于太和七年,持续到太和二十年(公元496年)前后。[20]而从此处开龛造像的规模来看,由于出资者只是普通的僧俗信众,因此,造像的规模已经无法与昙曜主持由皇室出资的云冈16——20窟的几个洞窟造像的规模相比。

三. 炳灵寺169窟《维摩诘经变图》及其施主

中古时期沿丝绸之路流传的佛教美术题材, 又常常因为艺术家的个人的民族、文化传统、艺术修养和审美习惯的不同,而对某一佛教主题图像的绘画底本做相对自由的创作与样式的选择,而较少地受到出资施主(出资人)的限制。如,《维摩诘经变图》是较早随佛经从西域流传到中国内地的图像。此图像通常表现的是《维摩诘经》第五品中文殊师利应佛陀的请求到维摩诘家中探望这位称病的居士的场面。尽管目前尚未在西域地区发现有关的图像遗迹,但是,在中国丝绸之路沿线上——甘肃永靖炳灵寺石窟169窟发现的公元5世纪前期表现的《维摩诘经变图》壁画遗迹表明应该存在着来源于西域的底本。

在炳灵寺169窟北壁上在可以这样一个场面:维摩诘被绘成一身菩萨形象,半躺半卧于装饰着帷幔的床上,其残存的上身分可以看到袒露右肩式披巾,下身被有棉帛覆盖于膝(图13)。

图13 维摩诘像 壁画 约公元420年 甘肃永靖炳灵寺169窟北壁

在这幅壁画左上方不远处有西秦建弘元年(420)、西秦佛教国师——大禅师昙摩毗和名僧道融等供养像和墨书题字,另外,根据此洞是炳灵寺石窟中洞窟开凿的规模最大这些特点,因此,一般认为这个洞窟是得到了西秦乞伏姓皇室的资助。我们注意到在这幅《维摩诘经变图》中维摩诘采取的是半仰半卧的姿态,而这种姿态是犍陀罗佛教雕刻中常见的,如在白沙瓦(Peshawar)附近的Jemrūd 出土的一件公元2至3世纪的高浮雕,内容反映的释迦摩尼佛出家前作悉达摩太子时在王宫生活里生活的一个场景。浮雕中太子斜身侧卧于床上,身旁有王妃和正在击鼓演奏的宫女。其中太子头后的圆光,显示着他作为佛的特征,而他斜卧在床的姿态则见于一种更早的在中亚地区流行的“希腊—巴克特里亚”艺术样式影响的图像。这样的卧姿还可见于巴基斯坦境内公元前2至公元后1世纪的塔克西拉(Taxila)遗址发现的盥洗盘上所雕刻的宫廷宴会场面,宫廷中的人物侧卧在床上,以左臂肘支撑着倾斜的身体(图14)。尽管没有文献记载这些壁画的绘制者到底是谁,但是,从绘画的样式上判断可以确定绘制此画的艺术家或者本人就来自中亚的犍陀罗艺术地区,或者是他选择犍陀罗艺术的样式。

图14 悉达摩太子 高浮雕 公元2至3世纪 巴基斯坦白沙瓦省Jemrūd出土

实际上,除了只有炳灵寺169窟中的维摩诘形象被表现为半躺半卧的姿态以外。在后来的公元6至7世纪中国艺术家所绘制的《维摩诘经变图》中的维摩诘形象均被表现为坐的姿态。如,云冈石窟第6窟的维摩诘坐于一方形座凳上,以左手抚凳支撑身体,身子重心微微向右倾斜,与炳灵寺169窟的维摩居士不同的是其抬起的右手持拿着一把形似小树叶的扇子(图15a)。

图15a 维摩诘像 高浮雕 北魏 山西大同 云冈石窟第6窟

有学者怀疑云冈第6窟即是北魏郦道元的《水经注》中提到的北魏主持皇家建筑工程的艺术设计师钳耳庆——王遇所修造的,而一般认为这也是在孝文帝迁都洛阳之前(494)由皇室出资开凿的最后一批洞窟之一。而浮雕的这种坐式的维摩诘应是一种来自中国南方的样式,这种样式在中国北方一直延续到唐代以后。如在敦煌莫高窟220窟中,可以看到类似的形象,这个洞窟的施主是敦煌地方汉人大族——翟氏家族,可见不论什么样的施主,艺术家都选择的是这种坐式的维摩诘形象。而云冈第6窟艺术家选择的《维摩诘经变图》样式与的炳灵寺169窟的《维摩诘经变图》的图像样式显然是出自两种不同画样、来源于不同的底本。

云冈第6窟维摩诘手中所持小扇子被学者们认定为“麈尾”。在公元5至6世纪中国佛教图像系统中,此物成为识别维摩诘图像的一个最主要标志。6世纪以后在中国西、北方石窟和造像碑中,可以看到各种不同形制的“麈尾”出现在维摩诘手中, 如河南巩县石窟第1窟东壁第1龛公元6世纪的维摩诘手中的“麈尾”是一种扇的顶部呈椭圆状,底部平的形状(图15b)。

图15b 维摩诘像 高浮雕 北魏 河南巩义县 巩县石窟寺 第1窟东壁

“麈尾”作为一种智慧与论辩才能的标志物,自魏晋至南朝由来一直是南方文人名士“清谈”时的手持之物。所以,受到中国文人士大夫的追捧,因此,在中国南北广大地区广为流行,如,酒泉丁家闸北凉时期(397-439)的画像砖上都可以看到类似图像(图16)。

图16 手持麈尾的形象 线描图 北凉 酒泉丁家闸画像砖墓

专家们指出在日本奈良正仓院收藏的麈尾的就是一种的南朝流行的麈尾的代表典型。“麈尾”因其与南朝的玄学有着很深的渊源,因此,不仅在佛教图像中,被艺术家用来表现佛教形象的智慧,而且,也被采用到道教图像中。如,在陕西耀县发现的公元6世纪初的佛道造像碑上的老子像手中就持有同样的麈尾,公元505年的冯神育造像碑(图17)。

图17 冯神育造像碑 拓片 原石出自陕西耀县

在这些造像碑上,那些道教主像(一般被认为是老子像)均手持一槐树叶形麈尾。这样的麈尾出现在道教人物主像手中是始于公元6世纪初。有学者认为这种麈尾形式在道教图像里各种不同形式的麈尾中出现最早的一种,而在波士顿美术馆收藏的北周道教碑上的主像——老子手中的麈尾则巩县石窟第1窟东壁的维摩诘手中的“麈尾”属于同一类型。

四.克孜尔石窟小乘佛教壁画——涅槃图艺术创作及其施主——龟兹王室

学者们对克孜尔石窟壁画的研究得出的结论是该石窟壁画反映了古代龟兹国流行的从古犍陀罗地区经罽宾传来的小乘佛教信仰。这一研究结论是与古代文献相吻合的。从文献记载看,在古代龟兹流行小乘是很早的,最晚在公元四世纪时小乘佛教已经在龟兹流行了。据《高僧传· 鸠摩罗什》记载,龟兹国名僧鸠摩罗什(Kumārajīva, 334-413年)在九岁时,曾随其母——龟兹王之妹去罽宾国,从师盤头达多习小乘。后回到龟兹,又跟着罽宾僧人卑摩罗义学小乘《十诵律》,与此同时,罗什的老师盤头达多也从罽宾来到龟兹。 由此可见,当时的龟兹国王室对小乘的重视。一直到公元七世纪龟兹国的小乘佛教仍为占统治地位的国教。

玄奘在《大唐西域记》卷一“屈支国”条中说:

屈支国...... 伽蓝百余所,僧徒五千余人,习学小乘教说一切有部。经敎律仪则取印度,其习读者,即本文矣。尚拘杂渐教,食杂三净。[21]

唐彦悰在《大慈寺三藏法师传》卷二记载了玄奘到达龟兹国时,国王设宴招待的情景:

明日,王请过宫备陈供养,而食有三净,法师不受,王深怪。法师报:“此渐教所开,而玄奘所学者大乘,不尔也。”受余别食。[22]

所谓“食杂三净”或“食有三净”均指食肉而言。“三净”是指三种净肉,即本人没亲眼看到、没听说、没专门为自己杀食的肉类。食这样的肉为小乘教戒律所允许。所谓“渐教”指小乘教。玄奘之后,新罗僧人慧超于唐开元十五年(公元727年)到安西,见到当时龟兹流行的仍然是行小乘法,食肉及葱韭。可见古代龟兹曾经盛行小乘教一直到唐代都没有改变。

小乘佛教注重个人修行,“说一切有部”教派重视“禅观”。“禅”意为:“思惟修”、“静虑”。“观”即“观佛”,观佛一生之圣业。龟兹小乘佛教实践活动的场所是在中心柱窟中或是在大量的僧人坐禅的小型窟中。为了表示对佛的尊崇,为了自己修持的需要,他们常常把佛传或本生故事画在修行的场所之中。克孜尔千佛洞的中心柱窟左右甬道及后室画太子降生、双林涅槃、荼毗、八王分舍利是最常见的形式;在窟内各壁还常常可以看到宫中娱乐、树下思维、降魔成道以及佛上忉利天宫为母说法。有的洞窟则在窟内正壁及左右两壁分三层画出方格佛传故事。德国人在克孜尔发现了一些梵文的《大般泥洹经》的写本和残片,据研究认为是小乘“说一切有部”的经籍。[23]

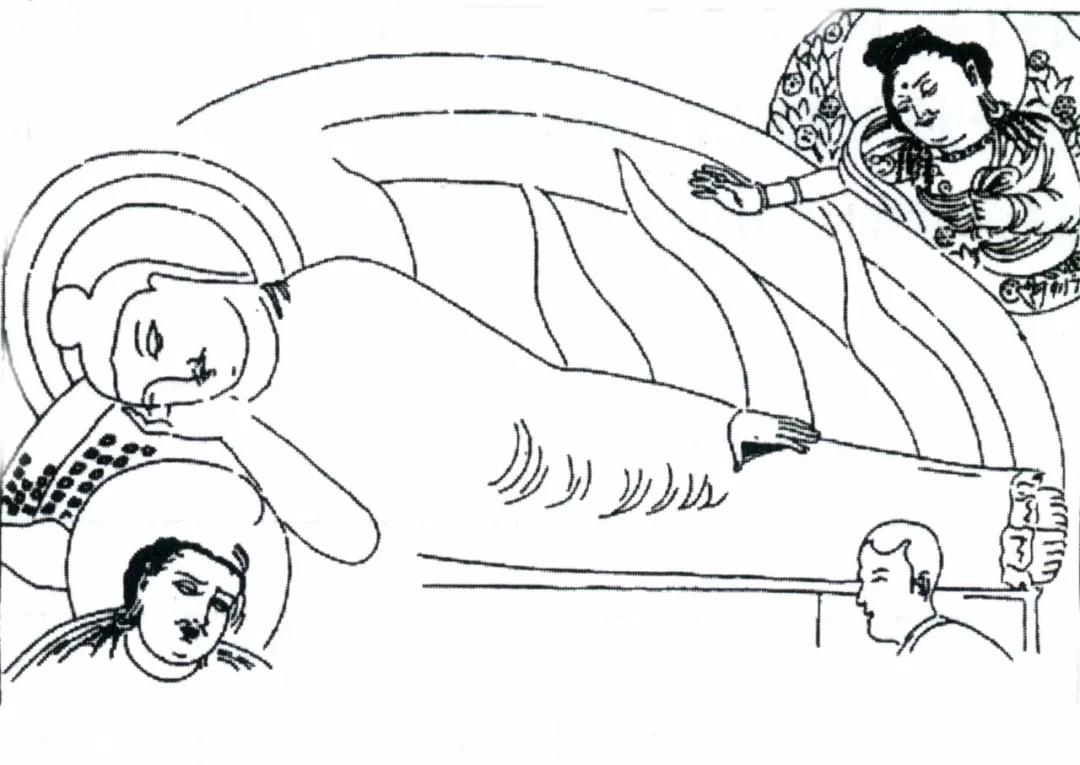

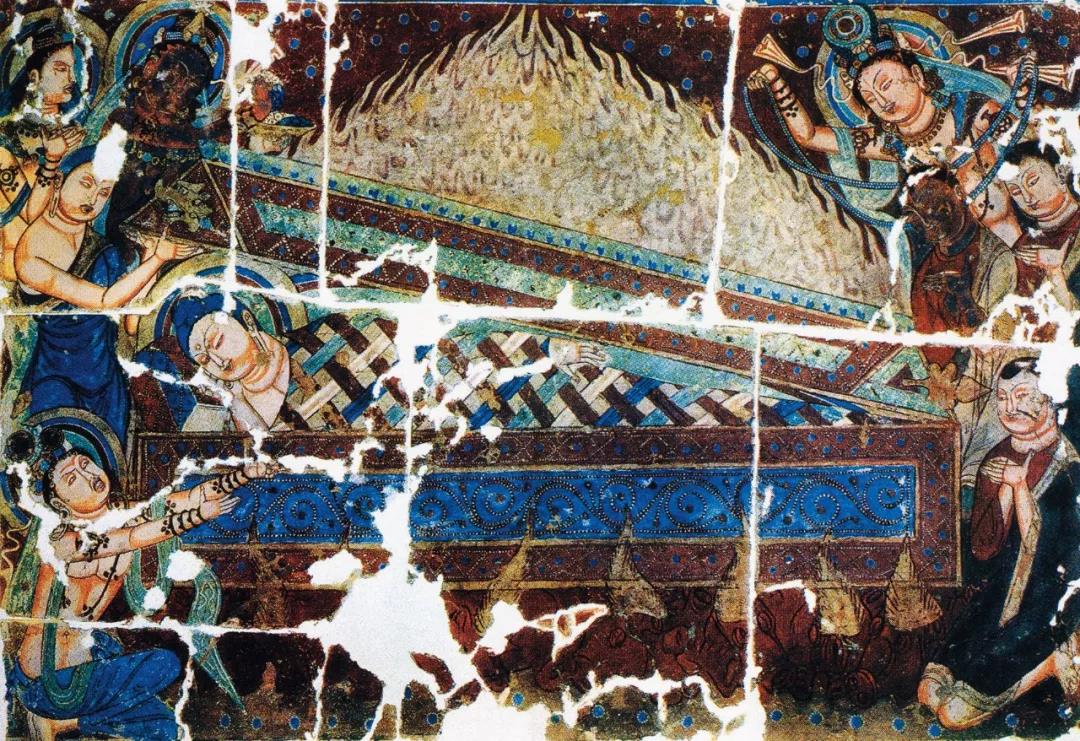

《涅槃经图》在克孜尔各窟的构图基本相似:在两端白花点缀的娑罗树间,绳床上,佛陀右胁而卧,其右手支颐,左臂置于身上,手外露并膝。佛身上火舌升腾,正在荼毗(图18)。[24]床前佛头侧面画最后度化而先佛而灭的弟子须跋陀罗。佛身体上方,有举哀圣众,从外地赶回来的迦叶跪在佛床旁,双手抚摸佛足。

图18 涅槃图 壁画摹本 新疆克孜尔第38窟

“荼毗”源于巴利语:“jhāpita”,汉文又译作:阇维、阇毗、耶维、耶旬等;意译为烧燃、烧身、焚烧、烧,即火葬之意。荼毗之火葬场即称为荼毗所。“火葬法”是一种在佛陀以前就流行于印度处理尸体的一种方法。最初是用于处理僧人死后尸体。

涅槃的故事起源于印度拘尸那罗(Kushinagar),位於印度的Uttar Pradesh省(简称UP省),是佛陀涅槃以及荼毗之处。那是在距今约两千五百年前所发生的故事:当时佛陀已经八十岁,在吠舍离(Vaishali,或译为:毗舍离)附近的白鹿瓦村度过雨季安居坐夏时,忽然患了一场大病,几乎殒命,佛陀让弟子咏颂七觉支而病情痊愈。佛陀暗示阿难佛陀如果利用禅定就可以住世一劫。阿难被魔王迷昧而未请佛住世。遂召集了僧众,宣示自己即将入灭。雨季结束后,佛陀带领僧众继续往舍卫城的方向行脚,却在末罗国的波婆村(Pava)接受一位制作金器的工匠纯陀(Cunda)所供养的“旃檀树耳”(一说是菇类)粥后,腹痛血痢,身体更为虚弱。佛陀嘱咐纯陀而不要将旃檀树耳分奉给比丘僧众。他并令将剩余的部份掘地埋藏之。佛陀坚持走到拘尸那迦附近的娑罗树林中,佛陀选择此处为最后入灭之处。最后,佛陀在行至拘尸那罗时,身体再也撑不住了,便请阿难尊者在两棵娑罗树间,铺设床具。接著佛陀便头向北方,朝右侧臥,两脚上下交叠,准备进入涅槃。在两棵娑罗树之间搭起绳床,袈裟四叠铺好,右肋而卧。娑罗树非时而花,纷纷坠落。就在这时,一位已经120岁名叫须拔陀罗(Subhadra)的婆罗门,前来请求见佛陀,阿难以佛陀身体过于疲累加以拒绝,但须拔陀罗仍不停地央求。两人对话的声音传到了佛陀耳中,佛陀便对阿难说:“就让他进来吧”。接着,须拔陀罗便向佛陀询问心中长久的疑惑,佛陀便向须拔陀罗开示了八正道。听完了开示后,法喜充满的须拔陀罗立即要求出家成为比丘,于是,佛陀慈悲地授予须拔陀罗比丘戒,使得须拔陀罗成为佛陀生前最后一名弟子。其后,他对僧众做了最后一次说法。其后于中夜入灭,他合上双眼,以右侧卧的姿态进入涅槃于此地。娑罗树顷刻变白,树汁流出,大地震动。泉水横溢,众兽哀鸣。佛母从忉利天而下哭悼佛陀的入灭。天空雨曼陀罗华庄严佛身,而诸天神,梵天,因陀罗等以歌赞致敬。

当年玄奘朝圣过拘尸那揭罗,在《大唐西域记》卷六中,他写道 :

城北渡河三百余步,有翠堵坡(即佛塔),是如来焚身之处,地今黄黑土,杂灰炭,至诚求精,或得舍利。[25]

佛陀火化后的舍利安放在拘尸那迦的精舍供奉,和佛陀有因缘的国家都要求分配舍利,最后均分成八分,给八个国家带回去供奉。相传佛陀入灭后两百多年,阿育王统一印度时,将分配给八个国家的舍利起出,仿效佛陀的八万四千法门,细分舍利,在各地建立佛塔。

在表现释迦入灭的涅槃图像,最初出现于犍陀罗,后来经过中亚沿丝绸之路传入中国。在犍陀罗表现与涅槃有关的各个场面中,最重视表现的是释迦涅槃的场面。法国学者傅福歇(A. Foucher)在对犍陀罗这一图像分析研究的基础上,确定了涅槃图像的古典图式。[26]日本学者宫治昭则指出了在解读犍陀罗地区这一图像时,所用的经典均为小乘系的涅槃经。现存的犍陀罗涅槃图作品广为人知的就有七十多件,全部为浮雕。[27]尽管这些作品呈现出诸多变化,但其基本表现结构是一致的:在横长图像构图上面两端配置娑罗双树,构图中心为宽大的寝台,释迦侧卧于上,周围点缀着涅槃经中记述的一些故事情节和无限悲伤的僧俗、诸神等。娑罗树常见于喜马拉雅山麓到印度全境,是一种半落叶且高大的乔木,每年三月前后开白色小花。在巴利文佛经注释这样解释娑罗树说:两棵娑罗树根干枝叶纠缠在一起,宛如一棵大树。[28]在犍陀罗的涅槃图中,释迦的枕边和足端个有一棵,表现的是双娑罗树,而有时会在背景上绘有三棵以上娑罗树,代表着佛经中所说的“娑罗林”、“娑罗园”。以今巴基斯坦白沙瓦(Peshawar)为中心,西起塔克西拉(Taxila),東到斯瓦特(Swat),所出土的大理石佛教石雕中,佛传浮雕占有相当的数量,其中不乏精美的涅槃图。犍陀罗地区出现的涅槃图,是这一图像最古老的样式,其主要特征是:娑罗双树下,佛陀右胁而卧。如出土于的罗里延-唐盖(Loriyan Tangai)的涅槃图像浮雕,为二至三世纪的作品,现藏加尔各答印度博物馆,除了卧佛之外,还包括了悲泣痛哭的人物二十余身(图19)。

图19 涅槃 罗里延——唐盖 浮雕 犍陀罗地区出土 印度加尔各答博物馆

又如出土于塔克依-贝依(Takhi Behi),現藏於白沙瓦博物館的佛傳浮雕,那原是一塊雕刻在佛塔或寺院石碑上的浮雕,石碑的中央部分分成五格,自上而下,最下格即饰有涅槃像,在娑罗双树下,佛陀右胁而卧,四周围着伤心欲绝的徒众们在佛陀的足边,一位手执锡杖的尊者──迦叶尊者,他並未赶上见佛陀最后的一面,而是闻声赶来奔丧。这类涅槃像是属于佛传故事的一部分,而非单独的涅槃像。

克孜尔的涅槃图像在吸收了犍陀罗这一相同题材的艺术表现风格因素之后,又开启了新的表现方法格局与图像风格。这既表现图像的整体布局也表现在细部的表现样式上。在克孜尔总数为二百三十余个洞窟中,至少有占1/4的洞窟中绘有涅槃图。[29]由此看来,涅槃图像在克孜尔是受到极大重视的题材。

克孜尔中心柱窟后室普遍塑涅槃佛或画关于佛涅槃以及弟子举哀、荼毗的图像,是其一个显著的特点。有代表性的是第76窟左壁(德国考察队命名为:孔雀窟)上的被德国人盗走而消失的涅槃图壁画,现仅能看见其线描图,释迦于床台上右胁而卧,枕手垒双足,为犍陀罗艺术中佛陀涅槃时传统的姿势(图20)。[30]有头光和身光,沿着躯体燃起数条向上的火焰。而火焰的表现是犍陀罗图像中所未见的特征,它表示的是熊熊燃烧的荼毗之火。画面右上角,从开花的娑罗树间有一树神现身,伸出右手作散花状,在犍陀罗树神为女性,而克孜尔这里则绘成男性。床台前部、释迦枕边有一带头光的天神,靠近足端有一僧人形象。

图20 涅槃 线描图 新疆克孜尔石窟第76窟(孔雀窟)左壁

在左壁还绘有“送葬”的场面,据涅槃经记载,末罗族众人在供养于拘尸那揭罗娑罗树下入灭的释迦尸体之后,又向摩訶陀班达那的火葬场运送尸体。在犍陀罗很少有表现搬运遗体的“送葬”图像。在白沙瓦博物馆藏的一块属于犍陀罗艺术的浮雕上,一男子扶着灵柩载舆的支脚,二女子扶棺哭泣(图21)。克孜尔的涅槃图中“送葬”场景虽然和犍陀罗的同一场景的表现有所不同,但是,还是可以看出克孜尔艺术表现中从犍陀罗所获得的灵感。而熊熊燃烧的荼毗之火的表现则可以完全视为来自产生佛教的印度文化传统土壤之外的其他的宗教文化与习俗。

图21 送葬 浮雕 犍陀罗地区出土 现藏巴基斯坦白沙瓦博物馆

“涅槃”题材是克孜尔石窟中心柱窟的重要内容,通常绘在后甬道的后壁, 而与之相对的前壁多画《焚棺图》,表现焚棺场面。在焚棺的图像中,还有表现在举哀的场景,有大量的拔发、捶胸、剺面、割耳”等激烈流血的情节描写。而这在印度和犍陀罗地区是绝对没有的,这是克孜尔艺术在继承西域的涅槃图像传统基础上,在细部表现上又有所变化和发展。克孜尔第224号窟(德国考察队称为:摩耶洞)后甬道前壁的焚棺图,构图复杂,棺上方画有一列世俗信徒举哀的场面。世俗信徒计十一身,作种种“哀号相泣、裂裳、拔发、拍额、推胸、剺面”。在格伦威德尔的《新疆古佛寺》一书中对此描述如下:在火化图上方画着平台,平台上有悲痛举哀的男男女女,其中三个男子割破了自己的额头,另一个割破了胸部,作痛不欲生之状(图22)。[31]

图22 荼毗图局部:哀悼的人们 线描图 新疆克孜尔石窟第224窟(摩耶窟)

据宫治昭考证,在各种涅槃经文本中,只有白法祖本有关于哀悼场面的记述,而不见于其它小乘涅槃经,而白氏本所记与克孜尔哀悼图的特征大体相近,称名白姓的白法祖是与龟兹关系深厚的译经僧,这一内容可能是他依照当地流行的丧葬习俗在译经时添加进去的。[32]这一习俗表现到佛教的涅槃图中,与犍陀罗艺术中的传统场面已经有很大不同。江上波夫教授考证,葬礼上这种剪发、劈面的风俗习惯原本是在北方欧亚大陆游牧民族中流行的习俗,古匈奴人和斯基泰人都有这样的习俗,特别是在突厥族民间流行。[33]

据《周书》和《隋书》的《突厥传》记载,突厥人的丧葬仪式,是死者停尸于帐,子孙及亲属男女都各杀羊马,陈列于帐前而祭之。祭悼者要绕帐走马七匝(即七圈),其中一人至帐门前“以刀嫠面,且哭,血泪俱流,如此者七度,乃止”[33]。随后“择日取亡者所乘马,及经服用之物,并尸俱焚之,收其余灰,待时而葬”。以火焚尸与突厥人信仰火能驱邪观念有关。贞观八年颉利可汗卒于长安,唐太宗诏令其族人葬之,“从其俗礼(依突厥习俗),焚尸(于)灞桥之东”[34]。阿史那思摩死于贞观二十一年,“仍任依番法烧讫,然后葬”[35]。贞观二十三年(649),唐太宗死时,“四夷之人入仕于朝及来朝贡者数百人,闻丧皆恸哭,剪发,剺面,割耳,流血洒地[36]”。蕃将斛斯政则“援刀截耳,流血披身”[37]。

玄奘在《大唐西域记》卷一《序论》中也记述了兴都庫什一带胡人中也流行火葬和剺面等丧葬习俗:

死则焚骸,......剺面割耳,断发裂裳,......祀祭幽魂。[38]

这种以刀割面划耳造成血流迸流的志哀习俗,与突厥葬俗别无不同,是中亚地区的一种丧葬习俗。这一习俗在阿姆河流域聚集的粟特人中也十分流行并在他们的壁画中得到反映,如,边吉肯特(Panjikent)遗址的第2号遗址南墙上公元七至八世纪所绘的“哀悼图”壁画(图23)。图中反映的就是剺面、截耳的丧葬仪式,画面右下角有七人错落成两排,这一画面可以对克孜尔石窟壁画中“剺面”葬俗的图像作出对应的解读。在这里反映的是粟特人信仰的祆教(拜火教)中的宗教文化因素,其与突厥人的原始信仰和习俗相一致的。这幅画也是在中亚流行的非佛教绘画的哀悼图的代表作。据苏联考古学家考证,图中的十一个人中,有六人是粟特人,五人是土耳其人。这一壁画中的哀悼姿势和克孜尔佛教壁画中的十分接近。因此,可以证明克孜尔的涅槃图中的这些过激的裂裳、拔发、拍额、推胸、剺面等哀悼形式是直接吸取了那些非佛教的哀悼仪礼。

图23 哀悼图 线描图 乌兹别克斯坦边吉肯特 第2号遗址出土壁画

在克孜尔205窟前壁左边绘一铺供养人像,其两身主要形象据研究者确认是龟兹国的国王托提克(Tottik 或称托提卡Tottika)和王后斯瓦衍帕婆(Svayamprabha),此像又被称为库车王偕夫人像(图24)。[39]在另一个被德国考察队称作“红穹隆窟”中发现的送给寺院僧团的礼单与各种交易的账簿里记录了龟兹国王和王后供养寺院的情况,这个国王被认为是活跃在公元六世纪末。[40]作为龟兹的国王、王后——托提克夫妻双像出现在窟室前壁表明,此他们即为此窟为龟兹王室窟,国王及王后就是施主,因此,整个洞窟的设计与壁画绘制与他们的意愿有关。洞内后甬道前壁的《焚棺图》亦表现的是涅槃图像主题。(图25 )该图中佛着佛装侧卧于带有龙头装饰金棺中,其图像特征上显示着王室的尊贵,而不同于克孜尔与犍陀罗同类图像。说明艺术家在表现传统的宗教主题,既受到施主在表达主题意愿方面的限制,同时,也会有相对自由的表达空间。

图24 龟兹国王托提卡及王后斯瓦衍帕婆像 壁画残片 出自新疆克孜尔第205窟主室前壁

现藏德国柏林亚洲艺术博物馆

图25 焚棺图 壁画残片 出自新疆克孜尔第205窟后甬道前壁 现藏德国柏林亚洲艺术博物馆

根据德国考察队在克孜尔石窟发现的寺院僧人账簿,勒柯克(Albert Von LeCoq)确定六位古代龟兹国王的名字,如,在公元618病逝的苏发婆鞠王(Suvarnapuspa)以及接替他的于646年去世的苏结特王(Suvaradeva)。这些在世时,曾均我作为施主赞助佛事,做功德。因此,在他们统治龟兹地区的时候,克孜尔不同时期的洞窟中可以看到大量的反映“涅槃”主题的壁画,通过修造洞窟绘塑达到做功德,并表达他们相同的祈求福祚的愿望。而从克孜尔石窟壁画涅槃图中反映出的多种宗教及文化因素以及内容上既有来自印度的小乘佛教影响的因素,也受到了来自印度人、中亚的突厥人和粟特人生活习俗的影响来看,可以判定壁画的绘制者——艺术家的民族成分也是比较复杂的,而在风格样式选择上也显示了很大的自由度与艺术个性。

暂短的结语

从上述实例中可以得出这样的结论:中古时期丝绸之路艺术家对宗教艺术品主题的表达在很大程度又显示出其个性。艺术家在创作艺术作品时,往往根据本人擅长的艺术形式和审美偏好选取表达主题的图像与作品形式,因此,可以不受出资者的制约,对同一主题会创作出不同的底本或样式; 甚至用同一图像表达不同主题与涵义。另外,不同时代和地区的艺术家还会对同一主题的图像样式进行修改。

[1] 季羡林等,《大唐西域记校注》,北京:中华书局,1985年,页242。

[2] 道宣,《集神州三宝感通录》卷三,收入《大正藏》第52册,No2016, 页417-418。

[3] 道宣,《广弘明集》卷十五,收入《大正藏》第52册,No2103, 页202。

[4] 向达,“西征小记”,刊《唐代长安与西域文明》,北京:生活·读书·新知书店,1957年,页342。

[5] 史岩,“凉州天梯山石窟的现存状况和保存问题”,刊《文物参考资料》,1955年,第2期,页79-84, 94-95。

[6] 参见敦煌研究院、甘肃省博物馆编著,《武威天梯山石窟》,北京:文物出版社,2000年。

[7] 宿白,“敦煌莫高窟现存早期洞窟的年代问题”,刊《中国佛教石窟寺遗迹》,北京:文物出版社,2010年,页16-17。

[8] 甘肃省文物工作队编著,《河西石窟》,北京:文物出版社,1987年。

[9] 魏收(506-572)《魏书》 志第二十: 释老志, 北京:中华书局,1974年,页3032。

[10] 宿白,“凉州石窟遗址和‘凉州模式’”,刊“平城实力的聚集和‘云冈模式’的形成和发展”,收入《中国石窟·云冈石窟》(一),东京:平凡社,1989年,页170-199。

[11] 参考书目同上揭,第170-199页。

[12] 古正美,“北凉佛教与北魏太武帝发展佛教意识形态的历程”,刊《中华佛学学报》,第13期,台北:中华佛学研究所,2000 年,页241。

[13] 宿白,“凉州石窟遗迹与‘凉州模式’”,《中国石窟寺研究》,北京:文物出版社,1996年,页48-49。

[14] 同上引书,页48-49。

[15] 引目同上,页46。

[16] 水野清一,《中國の佛教美術》,东京:平凡社,1968年,第55页。

[17] 《魏书》 志第二十: 释老志, 北京:中华书局,1974年,页3037。

[18] 《魏书》卷一百八之一:礼志一,北京:中华书局,1974年,页2738。

[19] 《魏书》 志第二十: 释老志, 北京:中华书局,1974年,页3035。

[20] 石松日奈子著、姜捷译,“云冈中期石窟新论——沙门统昙曜的地位丧失和胡服供养人像的出现”,《考古与文物》,2004年5期。

[21] 季羡林等,《大唐西域记校注》,北京:中华书局,1985年,页54-65。

[22] 《大正藏》,第五十册,No.2053,页226。

[23] 渥德尔(英)著、王世安译,《印度佛教史》,第三章注释称,瓦尔德密斯特版《大般泥洹经》是说一切又部的梵文本。参见渥德尔(英)著、王世安译《印度佛教史》,北京:商务印书馆,1987年,页87,注释第39。

[24] 慧琳音义二十五曰:“阇毗或言阇维,或荼毗。古云耶旬。此云焚烧也。” 同四十三曰:“耶维,或言阇维,皆讹也。正言阇鼻多,义是焚烧。”西域记六曰:“涅叠般那(Nirdhapana),唐言焚烧。旧云阇维,讹也。”

[25] 季羡林等,《大唐西域记校注》,北京:中华书局,1985年,页550。

[26] A. Foucher,L’art gréco-bouddhique du Candhāra, tome I, Paris: Ecole française d'Extrême-Orient,1905, pp.554-573.

[27] 宫治昭著,李萍、张清涛译,《涅槃图和弥勒的图像学》,北京:文物出版社,2009年,页92。

[28] 中村元(译),《ブッダ最後の旅》,东京:岩波文庫,1980年,页274。

[29] 这个数字是根据德国考察队克孜尔石窟考察报告与刘松柏、周基隆的《克孜尔石窟内容总录》,请参考A. Grünwedel, Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan, Berlin:Druck und Verlag von Georg Reimer, 1912; 新疆维吾尔自治区文物管理委员会、拜城县克孜尔千佛洞文物保管所编,《中国石窟·克孜尔石窟》(三),北京 - 东京,文物出版社 — 平凡社,北京:文物出版社,1997年。

[30]A. Grünwedel, Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan, 1912, p.89, fig. 201.

[31] 格伦威德尔(德)著,赵崇明、巫新华译,《新疆古佛寺》,北京:中国人民大学出版社,2007年。

[32] 宫治昭著,李萍、张清涛译,《涅槃图和弥勒的图像学》,页464。

[33] 宫治昭著,李萍、张清涛译,《涅槃图和弥勒的图像学》,页475,注35。

[34] 参见李延寿(唐),《北史》卷九十九《突厥传》,北京:中华书局,1974,页3288;令狐德棻(唐),《周书》卷五十《突厥传》,北京:中华书局,1974,页910;魏征等《隋书》卷八十四《突厥传》,北京:中华书局,1974,页1864。

[35] 杜佑(唐)撰,《通典》卷一百九十七《突厥上》,北京:中华书局,1988年,页5404。

[36] 张沛编著,《昭陵碑石》,西安:三秦出版社,1993年,页113:《李思摩墓志铭》。

[37] 司马光(宋),《资治通鉴》卷一百九十九,贞观二十三年四月条,北京:中华书局,1956,页6268。

[38] 张沛编著,《昭陵碑石》,页117:《斛斯政则墓志铭》。

[39] 季羡林等,《大唐西域记校注》,卷一,页45。

[40] 中国新疆壁画艺术编辑委员会编,《中国新疆壁画艺术》第二卷《克孜尔石窟》(二),乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2009年,页139,图版一二六;