曾翔,1958年生,号一夫、曲堂、木木堂。1958年出生,湖北随州人,国家一级美术师。现任中国国家画院书法篆刻院秘书长、中国国家画院研究员、中国国家画院曾翔书法工作室导师,湖北书法院副院长,中国人民大学继续教育学院书法篆刻院副院长,对外经贸大学客座教授。

曾翔的意义

王东声

曾翔是当代书法版图上的一个特殊范例。

说他特殊,是因为,他对艺术永远保持着一种鲜活的状态和一种生动的姿态;是因为,他有见识,有胆识,身体力行,宁可狂狷,而拒绝俗套;宁被非议,却不以为然。

说他特殊,是因为,他是真正打通了大俗与大雅之间那条通道的一个人;是因为,在考量学术探讨与貌似不着调的“江湖义气”之间,他如此行云流水,如此游刃有余。

一

在一些人眼中,曾翔的确是个异类,是个不可理喻的胡闹分子,不值一笑的疯癫者,不知天高地厚的自大狂。

在另一些人眼中,他却完全是另外一个模样:一个明了世间虚假却从不丢失真诚的人,一个历经沧桑却愈加意气风发的人,一个内心不屈服权威却甘当人梯的人,一个令学生敬、令众人亲、令伪君子怕、令真汉子服的人,他的内心装满了力量和慈悲,他的生活充满了激情和个性,他的艺术从来没停止过创造,他胖乎乎的手下总挥洒着天才般的才情,他的孤独只有上帝知晓,他的一切都牵动着我们的心!

此则评价,见于书友晏晓婓的微信。晓婓的评价,当然会有情义的成分。因为,惟因情义,才会距离近、感触深地去了解一个人,评价一个人;但是,明显地不独因情义,毕竟仅有情义还不足以如此这般的赞赏。

的确,曾翔是一个极重情义的人。哪怕是一种江湖情义,他也满不在乎。

通常,人是一种容易陷入恐惧孤独的动物。所以,人们都会有司马牛一样“人皆有兄弟,我独亡”的隐忧。而曾翔却不同,他不需要子夏之流“君子何患乎无兄弟也”的宽心,因为他有“四海之内皆兄弟”的容量,他有“君子敬而无失,与人恭而有礼”的吞吐大方的心怀。他喜欢呼朋唤友的聚会,他习惯于大家一起热闹哪怕爆棚的欢场;他尤其欣赏那种有才华的书友画友,无论年龄长幼,他不由自主地就会为其推介、张罗,为他们不惜时间与花费。甚至,他明知“天下没有不散的宴席”,而内心深处却极不情愿匆忙或者草率的散场。

所以,他的纠结,他的受伤,也就只有自己偷偷地舔舐。——我见过他讲到动情处眼中闪有泪光的时刻,我惊讶于这样一位见过多少呼风唤雨的场面的汉子,内心深处也一样包含有别人触碰不得的最柔软的部分。

另外,关于“江湖”这个词汇。所谓“江湖”,是一个让人陷落其中,身不由己,而冠之却又浑身不自在的字眼。对于曾翔来说,他既身在“江湖”之中,却又有些超然于“江湖”之物外。在他那里,学术与江湖,似乎都不过一些被定义化了的修辞,——何必管他?我,自有我在!扭扭捏捏,半推半就,不如直接面对来得坦然。曾翔是这样一个人。

“做人要老实厚道,注重德行的修行,本身就要尊重老师。而搞艺术呢,用李可染先生的话就是:用百倍的力量打进去,用两百倍的力量打出来。艺术创作不能亦步亦趋,照猫画虎。”接受采访时,曾翔如是说。

早年,曾翔当过兵,毕业于解放军军事学院。后来,他开过餐馆,南来北往的书坛画友大多曾在他的小店里进进出出;他“玩”过“流行书风”,后来却又从一个在野的自由散漫分子,走进了体制内,成为文化部下属的艺术研究院里的一名能够带学生的硕士生导师……但,这一切,对于曾翔来说,似乎都无所谓,都自然而然,门里门外,都是一样的状态:吃酒,打牌,挥毫,他的日常三大件,一个也不能少。

可以说,曾翔本身就是一种存在方式。

他与你同处于一个时空之下,却似乎与你切远,又切近。或者他就在面前,但仍感觉他始终站在你既熟悉又陌生的不远处。

他调侃别人,也调侃自己。他口中总是念念有词,但那词汇或许语无伦次,完全随口流出,毫无章法,甚至毫无意义;但有时说得关要处,却往往一针见血,直指要害。

可以说,曾翔本身就是一种叙事方式。

他的出场,会让一场本来平常的见面变得活跃起来,让有点活跃的聚会变得兴奋异常。他就是一个能够搅动人心、搅动气氛的活跃分子;他能够让本来有些散漫的大家一起嗨皮,让大家一起舞蹈,让大家一起兴高采烈。所以,你无法不热切地喜欢他,——即使你并不知道他的下一步会是表演出,或者导演出怎样一种格式,怎样一种程序,但你肯定会期待他手中的指挥棒挥舞的抛物线,有如期待一次汇演的最精彩的曲目,有如期待一部影片里最经典的桥段……

由此,曾翔被誉为“书坛济公”。

由此,曾翔曾宣言:高兴万岁!

二

“这本来看似并不搭调的组合,写到一起合适吗?”“这里好像太夸张了,怎么就这么写?”面对旁人诸如此类的疑惑,曾翔的回答有点轻描淡写:没那么多解释,一切都不需要解释。甚至,即使他所塑造的不够完美,他自己也并不一定完全认可,但他依然我行我素,一副“毫不在乎”的样子。

但,实际上,曾翔曾有一段话,或可看作对这类问题的应答:一个书法家,首先要是一个汉字的设计家。过去老把汉字的书写局限在书法范围内,如果把学习书法扩展为“学习汉字艺术”,把着眼点放在汉字本身的艺术性上,放在汉字造型的美上,可能会更有价值,思路会更开阔,前卫、传统、古典的界限也就不存在了。也就是说,曾翔心中的书法,在于汉字的造型,在于造型的艺术属性,在于对其艺术属性的“美”的塑造。

本来,艺术就是一件仁者见仁、智者见智的事。因为,艺术的缪斯,在艺术家的心中千差万别,不同的人心中的女神有不同的标准和形态。所以,艺术史既具有不断推进的线性结构,又具有形态各异与色调不一的宽度和包容性。

实际上,艺术的缪斯,不是在迁就,就是在纵容曾翔的“胡作非为”。平时一个大散仙,悠悠在在,创作的心门是闭合的;一旦时空融洽,意兴豁然,——那时刻,曾翔分明就是一种可自动弹开的装置,“程序”似乎是预先设置好的——哪一根神经束被电光雷石击中,一刹那间,就开始了一种真性情、真状态的释放,一任灵泉翻涌,解衣盘礴,忘乎所以。

这,不禁让人想起“忽然绝叫两三声,满壁纵横千万言”的张长史,想起酒后狂言“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”的李青莲,想起画得一时兴起而题曰“米不米,黄不黄,淋漓水墨余清狂,掷笔大笑我欲狂”的沈石田……

对于曾翔来说,那一刻,他需要放松、放任,甚至是放纵的状态。哪怕是唐突的,混沌的,甚至是颓废的,都无所谓,一切都已经不重要,重要的是那一刻,那一时刻的灵光一闪,那一瞬间的电闪雷鸣。

三

艺术,从来都是需要发展的,需要不断地延续和更新。要发展,就需要艺术家们在创作中敢于质疑,敢于挑战,敢于突破和创造。因为,艺术史的经典永远伫立在身后,艺术史的道路则永远敞开在前方。

一个时代,只有具有天风海涛般的气格与襟抱,只有敢于抛弃对传统技法和前人经验的依赖,能够塑造符合新时代,符合艺术发展规律的“新法”,才可能是对传统最有敬意的礼赞。所以,石涛说:至人无法,非无法也,无法而法,乃为至法。有法与无法,不是对立的关系,而是一对矛盾辨证统一的美学命题。

所以,艺术创作只有进入孤寂的冥想与创生并加的“寂寞无可奈何之境”,才能“置死地而后生”。同时,艺术也永远是给有能力做到先声夺人的创见者们准备好的一场饕餮盛宴。然而,我们周围,我们这个时代,总是缺少那种敢于把自己置于“绝境”而奋力前行的艺术家。——事实上,我们更愿意向这样的勇士致敬,为这样的勇士喝彩!

无疑,二十世纪后叶民间书风的勃兴,既是在温文尔雅和甜美柔媚的主流书风之外另立新格,也是对清中期之后碑版书法兴起后的另一种表达方式的开发。这股新的变革力量,以一种前所未有的奔放笔调和形式诉求,成为当代最引人注目的文化现象之一。

无疑,曾翔是新时期民间书风的鼓荡者,是以狂放不羁的个性和不流于俗的面目对传统审美进行挑战的创作者。他的性格,决定了他不可能做一个遵从成法、亦步亦趋的人,他反对束缚,提倡个性自由,他敢于把自己置于“绝境”,以探求他心中的真美、深美和大美。

曾翔似乎对傅青主“宁丑毋媚,宁拙毋巧,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”的审美取向有一种天然的亲切感,却又在这“四宁四毋”之外附加了一个“宁生毋熟”的命题。

董香光明确提出:画与字各有门庭,字可生,画不可不熟。字须熟后生,画须熟外熟。(《画旨》)认为书法上“字可生”,以“生”破“熟”,力求个性化。刘熙载云:诗要避俗,更要避熟。剥去数层方下笔,庶不堕熟字界里。( 《艺概﹒诗概》 )认为“熟”比“俗”还不可救药。黄宾虹认为:做学问要从生到熟,做艺术要从熟到生。讲的是艺术上要从最初追求技术的精熟,而后寻求创作的生动与生趣。陈曼公曾日:凡诗文书画,不必十分到家,乃见天趣。则说得更有意味。曾翔在创作中,也是有着如此相似的审美观,即使写得生拙、支离、粗疏、简陋一些,也要做到真情流露,质朴自然,而绝不能油滑做作。——而假如你的判断力有足够积累的话,你自然会品味到他字里行间的真味道,不在寻常巷陌,不在小桥流水,而在山林水泽的至远处,至深处。

然而,艺术之于曾翔,似乎永远难以捉摸,也难以定义。

实际上,曾翔自己都无法定义自己。或许,有时候他自己都无法调控,——或者他根本不考虑“调控”的事,只是随性而去——如一个神智偶尔混沌的躁动者,一个偶尔不听教官指挥开小差的新兵,曾翔只是在宠惯着自己的心性,宠惯着自己进入创作时往往“醒后自视,以为神异,不可复得”的一种状态,或者哪怕有点“一惊一乍”的那一时刻的晕眩。

四

其实,人都有个人价值和能量释放的时刻或时段。

梵高实实在在地从事艺术创作只有十年光景,莫迪里阿尼也不过二十来年,齐白石则因为晚年另有主张后脱胎换骨,黄宾虹几近九十高龄患了眼疾之后却塑造了二十世纪的一段山水画新篇章……

关于艺术的梦想,注定会贯穿曾翔的一生,不需要内心去坚守什么,因为艺术本身就存活于他的生命之中,他只需随着一天天的日月升沉,在寂寞与狂欢的交替伴随中,期待于一个个热血沸腾的时刻翩然起舞……

当然,如果你迷恋精熟,曾翔就是洪水猛兽。

当然,如果你厌恶甜俗,曾翔就是细雨春风。

因为曾翔,今日之书坛不寂寞。

因为曾翔,我们不寂寞。

五

曾翔之于当代,如此不可复制。

甲午腊月二十六于京城一如精舍

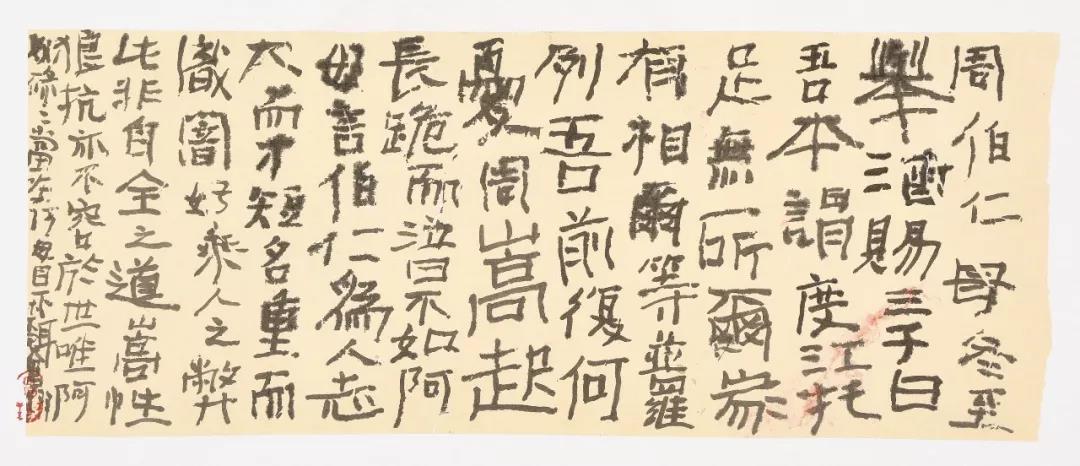

作 品 欣 赏

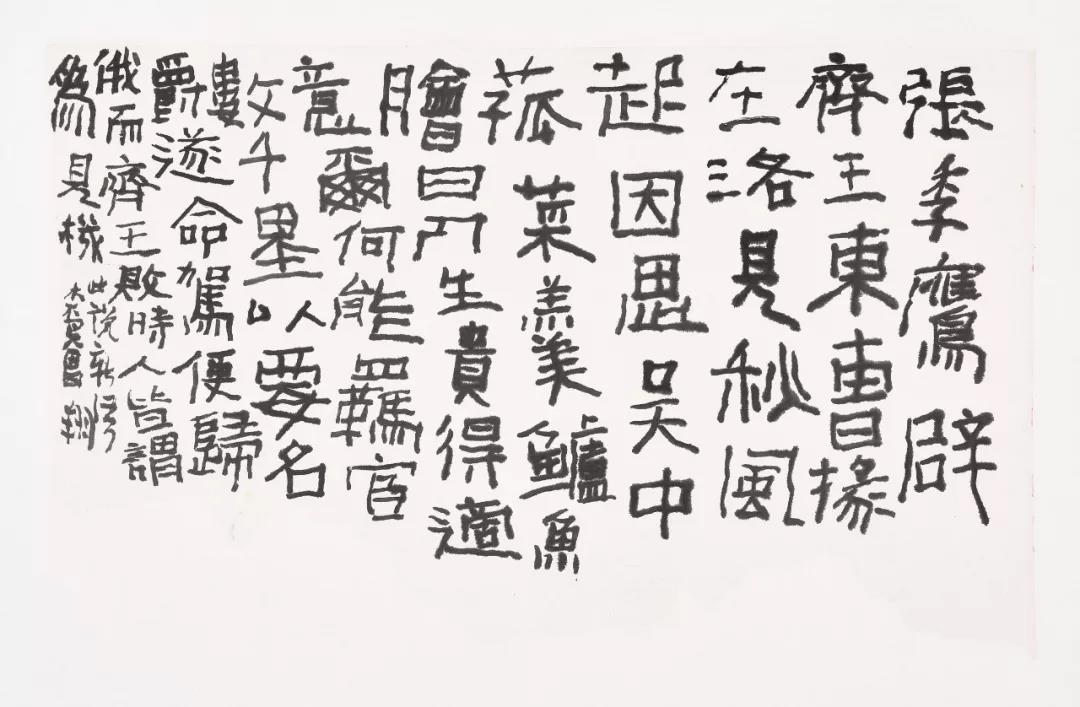

ZX—11669 68×138cm 2018年 纸本

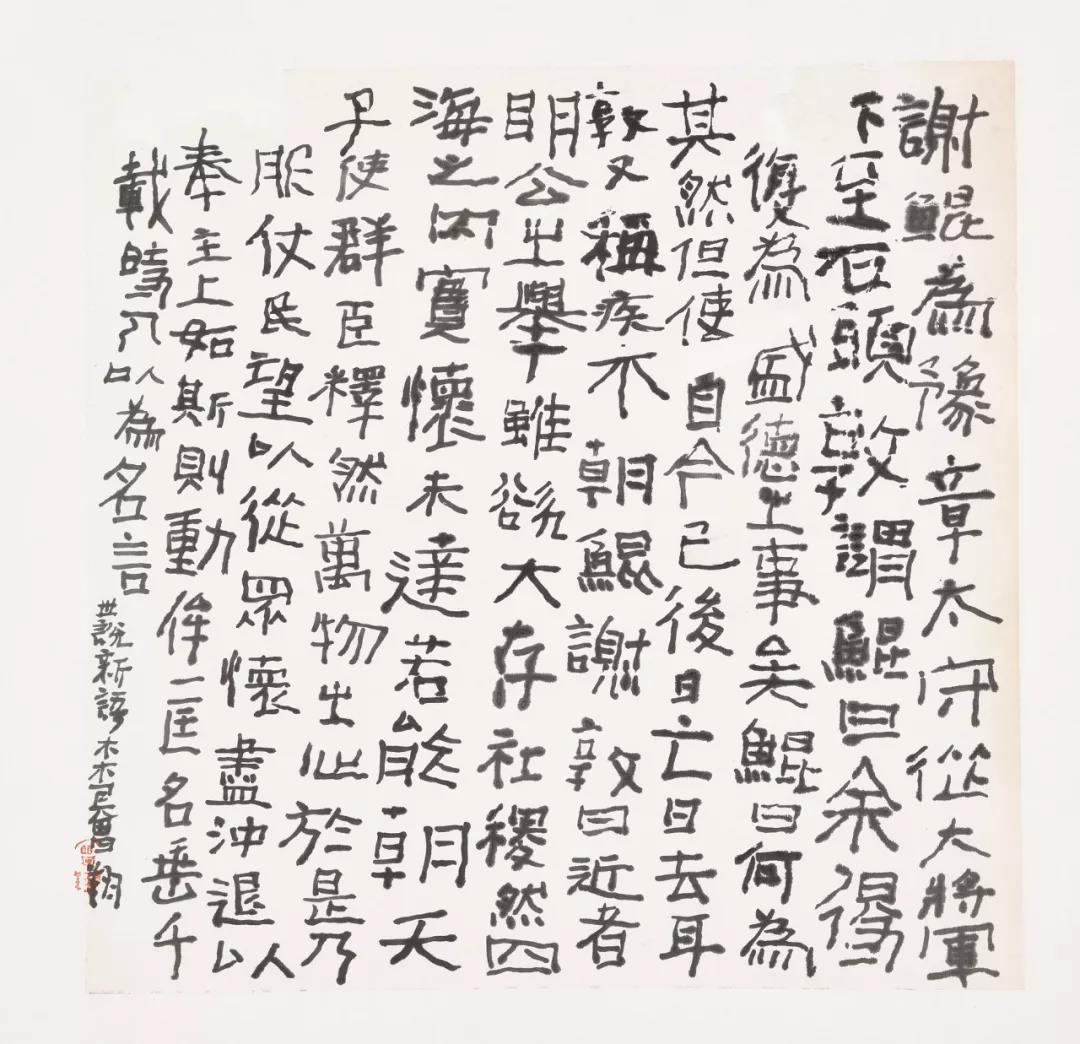

ZX—11668 180×98cm 2018年 纸本

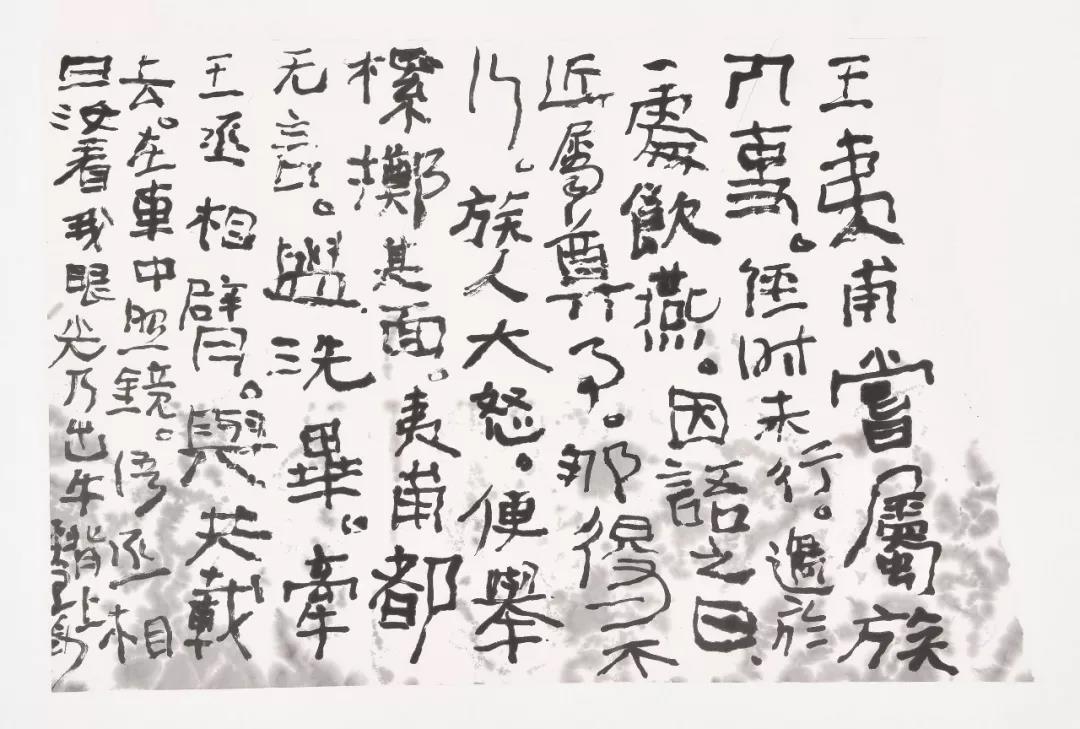

ZX—11459 26×47cm 2018年 纸本

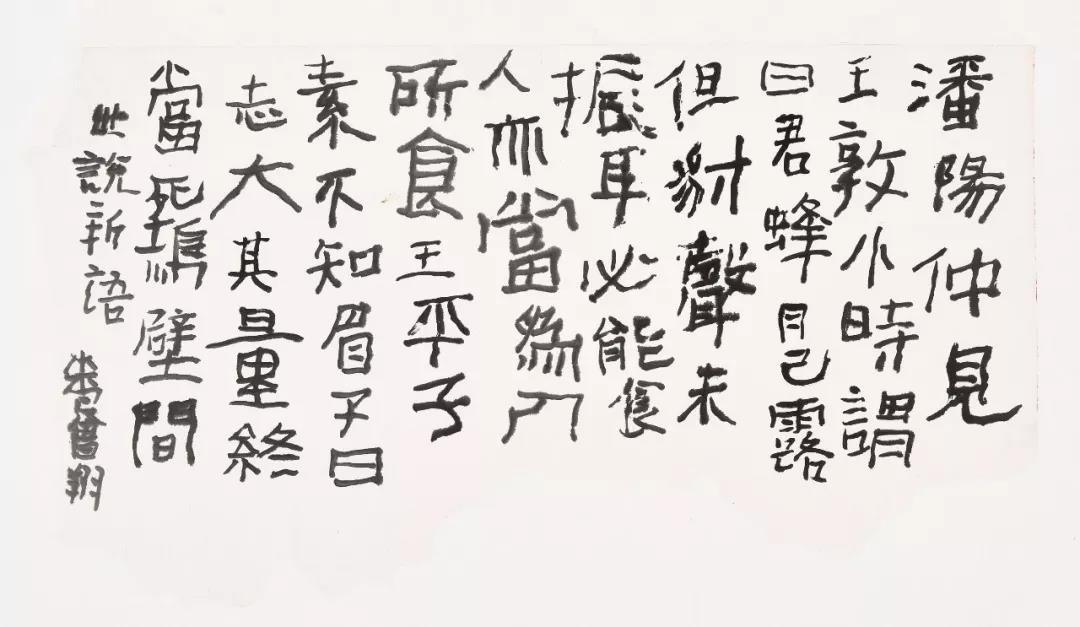

ZX—11460 34×54cm 2018年 纸本

ZX—11462 52×54cm 2018年 纸本

ZX—11449 35×52cm 2018年 纸本

ZX—11450 25×50cm 2018年 纸本

ZX—11444 23×58cm 2018年 纸本

ZX—11410 138×68cm 2018年 纸本

ZX—11675 180×33×2cm 2018年 纸本

ZX—11674 180×33×2cm 2018年 纸本